Visite de traite Volet 1 : préparer la visite de traite

Evaluer les facteurs de risque liés à la traite

La visite de traite demande à être conduite avec rigueur.

Cette article aborde les principes, l'organisation et les points clés de cette visite.

Objectifs et principes généraux de la visite de traite

La visite commence avant la traite proprement dite et s’achève à l’issue des opérations de nettoyage.

Il s’agit, par des observations, de :

- découvrir les pratiques réelles de l'éleveur et leurs évolutions récentes,

- hiérarchiser les facteurs de risques vis-à-vis du problème qui a suscité l’intervention, qu’ils soient liés aux animaux, au matériel, à la technique de traite ou encore au comportement du ou des trayeur(s),

- apprécier les freins et les contraintes associés à la mise en place de bonnes pratiques : matériel, organisation du travail, motivations des éleveurs...

- proposer des conseils prioritaires argumentés et étudier leurs modalités pratiques de mise en œuvre.

La visite de traite constitue une source possible de perturbation de la traite et des trayeurs. La qualité des observations est donc subordonnée à la discrétion de l’observateur. Les échanges avec les trayeurs, la rectification éventuelle de certaines erreurs constatées doivent être différés et réservés à la phase de discussion ultérieure.

La réalisation de la visite de traite n'est pas compatible avec une autre intervention (intervention "contrôle laitier" notamment) qui peut induire une désorganisation de la traite.

Préparer la visite de traite

Recueillir les informations et documents nécessaires à l’analyse du problème rencontré

La visite de traite nécessite une analyse préalable du problème soulevé par l’éleveur ou les conseillers intervenant dans l’élevage.

Il s’agit par conséquent de recueillir les commémoratifs nécessaires c'est à dire l’ensemble des informations concernant:

- l’état sanitaire du troupeau vis-à-vis des infections mammaires : historique des résultats cellulaires individuels et/ou de tank, bilans éventuels établis par le contrôle laitier, résultats des contrôles officiels ou des autocontrôles en production fermière, recensement des épisodes de mammites cliniques et des analyses réalisées,

- l’installation de traite (derniers contrôles disponibles).

Cette analyse suffit parfois à identifier les causes du problème rencontré et permettra dans tous les cas de cibler les observations à réaliser.

Planifier l’intervention

- Selon le problème rencontré, il peut être opportun pour intervenir, de privilégier une période de l’année plutôt qu’une autre par exemple s'il existe des problèmes récurrents qui présentent une certaine saisonnalité.

- Assez souvent, on privilégie la traite du matin car les trayeurs sont souvent plus disponibles. Le nettoyage de l'installation et les travaux à réaliser à la suite de la traite donnent en outre un peu de temps aux intervenants pour réaliser une synthèse de leurs observations.

Néanmoins, une traite du soir, lorsqu’elle correspond à une organisation particulière (trayeurs différents ou moins nombreux, mesures simplifiées d’hygiène ou de nettoyage,…), peut également être intéressante à observer. Les problèmes de surtraite sont plus facilement décelables à la traite du soir les quantités de lait produites étant moins importantes.

- Enfin, il est important de prendre en compte l’existence et les implications possibles de l’intervention de trayeurs occasionnels sur la qualité des pratiques ou encore le transfert d'informations.

Définir les points clés à observer

Griffe mal positionnée |

Photos R. de Cremoux |

Coup de patte : des incidents à l'origine

|

Trayon sale |

Lavage des griffes |

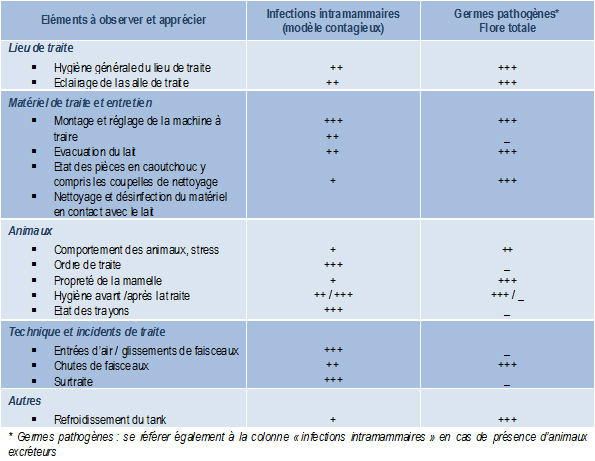

Exemples de critères à observer prioritairement lors de la visite de la traite selon les problèmes rencontrés

Matériel nécessaire

- Un chronomètre ou une montre,

- Une lampe de poche,

- Un support rigide et des fiches pour noter les observations.

Document d'intervention

Le document d'intervention proposé s'intéresse à différents aspects de la visite de traite qu'il s'agisse de l'organisation dans son ensemble, des pratiques des éleveurs, du déroulé de la traite, des incidents de traite ou encore de l'état des mamelles et des trayons.

|  |  |  |