Quelles attentes et préoccupations des producteurs laitiers fermiers sur la qualité technologique et sensorielle de leurs produits ?

Des enquêtes auprès des producteurs

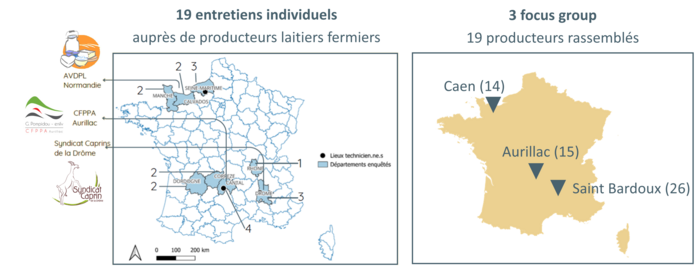

Dès son démarrage, le projet Qualainov - Innover dans l’accompagnement et la diffusion sur la qualité en production laitière fermière s’est fixé comme objectif d’identifier les besoins et les attentes des producteurs laitiers fermiers. Pour ce faire, ces derniers ont été consultés de deux façons :

- 19 producteurs laitiers fermiers enquêtés individuellement (stage 2023, Nolwenn Legros),

- 3 focus group (enquête qualitative en groupe) ayant réuni au total 19 producteurs dans le Cantal, le Calvados et la Drôme.

La maîtrise de la qualité technologique et sensorielle des produits laitiers : une préoccupation parmi tant d’autres

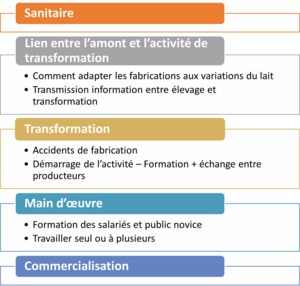

Le thème de la qualité technologique et sensorielle des produits était le cœur du sujet d’étude, que ce soit pour les enquêtes individuelles ou en groupe. Néanmoins nous avons noté que d’autres préoccupations plus en amont émergeaient spontanément et parfois de façon plus importante. Par exemple la qualité sanitaire des produits notamment, bien que non développée dans le déroulé des entretiens, a été longuement évoquée. Les producteurs ont également partagé de nombreuses préoccupations concernant la main d’œuvre, une problématique familière du monde agricole, ou encore la diffusion des savoirs et savoir-faire, que ce soit pour la transmettre ou l’acquérir.

DES PRODUCTEURS RÉGULIÈREMENT CONFRONTÉS À DES PROBLÈMES TECHNOLOGIQUES

Néanmoins la question technologique est apparue pour l’ensemble des enquêtés : en effet, tous ont déclaré avoir rencontré, a minima, un problème technologique ou sensoriel sur leurs produits. Les difficultés les plus fréquemment citées concernent davantage les technologies fromagères, avec des accidents de fabrication comme le Mucor (« poil de chat »), les Pseudomonas, des gonflements dus aux coliformes lors de l’acidification du lait ou encore des problématiques d’affinage. Les problématiques rencontrées sur les produits frais ont été citées moins fréquemment, et uniquement par des producteurs ayant une gamme de produits frais sans technologie fromagère.

Un démarrage de l’activité complexe

On pouvait s’y attendre, la gestion des problèmes technologiques semble d’autant plus difficile que les producteurs sont récemment installés : « On essaie, on essaie et on y arrive mais ça met 4 ans ». En amont même du démarrage de l’activité, les porteurs de projet rencontrent plus ou moins de facilité à se former, que ce soit dans des centres de formation ou bien chez des producteurs déjà installés acceptant de les recevoir.

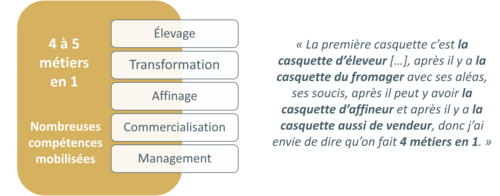

Entre conviction et complexité du métier

Que ce soit en groupe ou individuellement, les producteurs ont largement exprimé la richesse et la passion dans leur métier : un ancrage au sein des territoires, la défense du lait cru et des savoir-faire, le contact avec les animaux ! Mais de nombreuses difficultés sont également présentes, notamment la complexité de ce métier à multiples casquettes. Elles concernent à la fois la partie élevage, transformation, affinage, commercialisation et éventuellement management, et ont un impact plus ou moins direct sur la maîtrise de la qualité des produits, cœur du sujet de l’enquête.

Les difficultés concernant la gestion de la main d’œuvre impactent en effet le suivi de la qualité des produits. Le savoir-faire fermier est principalement empirique : il faut une certaine sensibilité pour comprendre les fabrications, souvent au lait cru, et ce savoir-faire n’est pas toujours facile à transmettre, que ce soit par rapport aux compétences hétérogènes des employés ou la difficulté à déléguer pour certains producteurs.

La commercialisation, perçue par certains comme difficile, est pour d’autre une bulle d’air permettant de sortir de l’exploitation et de créer du lien social. Les retours des clients sont également sources de motivation pour améliorer la qualité des produits.

Concernant le matériel et les locaux, les producteurs ont exprimé avoir des difficultés à maintenir les ambiances des pièces avec différentes technologies. Le coût du matériel peut représenter un frein à la diversification de l’atelier, par exemple l’investissement dans des cuves pour la fabrication de pâtes pressées. Enfin, l’utilisation du petit matériel de contrôle des fabrications, comme le pH-mètre ou l’acidimètre, peut être vu comme très contraignant par certains producteurs, qui se fient davantage à leurs sens.

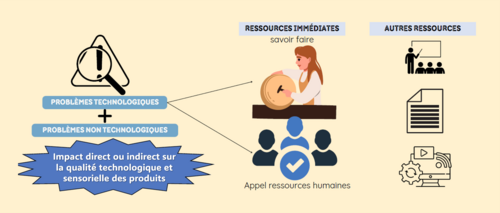

Les ressources mobilisées par les producteurs face à une problématique

Mes connaissances et mon réseau en priorité

Face à un défaut de qualité des produits laitiers, les éleveurs ont partagé cette difficulté à trouver l’origine du problème, et rapidement, car les conséquences économiques et commerciales peuvent être importantes si le produit n’est pas conforme à la vente. Les producteurs mobilisent alors en premier lieu leur propre savoir-faire et leurs expériences passées, décortiquant les différentes étapes de fabrication depuis l’amont. Dans un second temps, les connaissances de leurs pairs (cédants, confrères…), les conseillers ou encore d’autres ressources humaines (formateurs, commerciaux…) sont sollicitées. Cette mobilisation en 1er lieu de personnes met en avant l’importance des échanges entre pairs, et la transmission du savoir-faire empirique.

Des ressources complémentaires

En complément sont souvent mobilisés de la documentation ou des canaux numériques. Des fiches techniques ou cours sont réutilisés surtout si le producteur en a pris connaissance lors d’une formation. Internet et les réseaux sociaux sont également utilisés, mais avec la pleine conscience de la limite de ces outils : « Il faut faire le tri, on peut trouver de tout et son contraire ».

Les suites ?

En 2024 et 2025, certains producteurs seront à nouveau rassemblés pour participer à des groupes d’échanges sur les thématiques identifiés. Les partenaires du projet Qualainov vont également pouvoir s’approprier au mieux de toutes les attentes exprimées pour proposer des outils adaptés. La mise en place d’un annuaire en ligne des acteurs du réseau PLF, ainsi qu’un centre de documents en ligne devrait faciliter l’accès aux ressources.

Nous remercions chaleureusement les producteurs et productrices qui se sont mobilisés, à la fois pour les enquêtes individuelles et pour les focus group. Merci également à Nolwenn Legros (étudiante ISARA) pour le travail effectué lors de son stage, et aux partenaires du projet Qualainov, l’AVDPL Normandie, le CFPPA d’Aurillac et le Syndicat Caprin de la Drôme, pour leur accueil et pour avoir tout mis en œuvre pour permettre ces échanges constructifs.