Après la sécheresse, renouveler les prairies dégradées et implanter des dérobées

Après une sécheresse, le risque de dégradation des couverts prairiaux est élevé, surtout si les prairies ont déjà connu des sécheresses successives ou ont combiné sécheresse estivale et surpâturage. Les conséquences de ces sécheresses sont les mortalités importantes de certaines des espèces prairiales, souvent les plus intéressantes sur le plan de la valeur alimentaire comme le Raygrass anglais. Les équilibres floristiques peuvent alors se modifier en laissant plus de place à des espèces de faible valeur ou l’apparition de plantes diverses venues « boucher les trous » et sans intérêt fourrager (capselle, porcelle, pissenlit…). Au-delà des températures, une autre raison de la dégradation des prairies est le cisaillement des plantes devenues sèches, par les sabots des bovins s’ils persistent sur la prairie. D’où la nécessité de concentrer les animaux sur des parcelles « sacrifiées ».

Renouveler les prairies dégradées

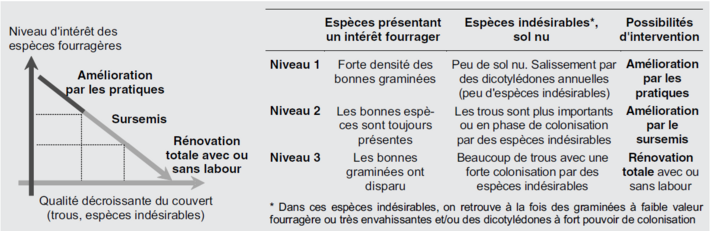

À la sortie de cette période de sécheresse intense, la question de la dégradation de certaines parcelles se pose. Avant de sortir l’artillerie lourde, il est important de qualifier l’état de récupération du couvert à l’issue de cette période de reprise de la végétation. Trois situations se profilent orientant de manière différente les interventions à prévoir sur la parcelle dans l’objectif de restaurer le potentiel productif des couverts, en lien avec la physionomie que prend la végétation lors de cette phase de reprise automnale.

En fonction de la densité de présence des espèces intéressantes d'un point de vue fourrager et du niveau de dégradation de la prairie (présence de sol nu et/ou d'espèces indésirables), on décide de la nécessité d'une intervention et de son niveau.

Le sursemis pour regarnir une prairie dégradée

Le sursemis reste une technique exigeante dans sa mise en œuvre et assez aléatoire dans sa réussite. Il convient de bien cibler les prairies candidates ou aptes à la réalisation d’un sursemis. En clair, un couvert présentant encore de bonnes espèces (graminées ou légumineuses) et la présence de vides (zones de sol nu) de la taille d’une assiette à dessert par m². Il s’agit par le sursemis de prolonger, pérenniser la durée de vie d’une prairie temporaire et permanente qui présente un fonds prairial dans la phase initiale de sa dégradation. C’est le cas par exemple de prairies surpâturées en été qui présentent des trous suite à la disparition des espèces en enracinement superficiel comme le RGA.

Dans tous les cas, on optera pour des espèces agressives comme le RGH, le TV ou encore le trèfle blanc. La réussite du sursemis étant pour beaucoup liée à l’accès à la lumière des jeunes plantules dans le couvert en place, la mise en œuvre d’un pâturage rapide un bon mois après l’opération de sursemis permettra maximiser les chances de réussite.

Semer un mélange céréales-protéagineux dans une prairie dégradée

Le sursemis de mélanges céréales-protéagineux à l’automne dans des prairies ou des luzernières dégradées peut être une solution pour la production d’un fourrage au printemps suivant. L’objectif est de conserver la prairie ou luzerne et de profiter d’un couvert très ouvert pour implanter une culture qui produira au printemps suivant tout en laissant à la prairie le temps de se récupérer. Plusieurs essais conduits notamment en 2021 en régions Pays de Loire (Chambres d’agriculture) et Grand Est (Arvalis) ont permis de montrer les possibilités et limites de cette technique. Si les levées sont généralement bonnes avec des mélanges de type triticale-vesce ou de triticale-avoine-vesce, elles peuvent être vite concurrencées si le couvert en place est trop présent. La condition de réussite de cette pratique est donc une culture support fortement dégradée qui laisse le temps aux mélanges semés de se développer avant le redémarrage de la prairie. L’utilisation de semences fermières reste essentielle pour assurer que ce fourrage supplémentaire soit économiquement intéressant.

Des essais réalisés en Pays de la Loire dans des luzernières ont montré des résultats encourageants. Semés mi-octobre dans de la luzerne fraîchement coupée, des mélanges à base de seigle, vesce, trèfle ou féverole ont profité de la pause hivernale des luzernes pour se développer. Selon Stéphanie Guibert de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire, à la première coupe de printemps, début mai, le surplus de biomasse des couverts végétaux était de l’ordre de 2,5 tonnes par hectare.

La rénovation de la prairie

Dans le cas de prairies très dégradées (fonds prairial de mauvaise qualité, présence de mosaïques dans la végétation, disparition ou forte régression des légumineuses) la question de la rénovation peut se poser sur certaines parcelles. Deux options se profilent :

- Prévoir un renouvellement de la prairie au printemps suivant (et utiliser la parcelle comme parcelle tampon dans le circuit de pâturage automnal lorsque les conditions de portance sont mauvaises.

- Envisager dès l'automne la rénovation totale du couvert. Il s’avère souvent judicieux de recourir à l’implantation sous couvert. En clair, on implante en automne un mélange céréalier et une prairie multi-espèces. La valorisation fourragère de l’association céréale protéagineux garantira la réalisation de stock dès le printemps prochain. Et le jeune semis sera valorisable sur la période estivale (dans les zones arrosées) ou à l’automne suivant dans des conditions de portance favorable.

Implanter des intercultures fourragères pour offrir une ressource à pâturer à court ou moyen terme

Après une sécheresse marquée, le besoin de renouveler certaines parcelles de prairies dégradées peut conduire à une réorganisation de l’assolement. L’opportunité d’implantation d’intercultures ou de cultures en fin d’été peut alors permettre de développer des stratégies de productions fourragères complémentaires. Si les hivers rigoureux sont moins fréquents, hors zones de montagnes, et exposent moins les cultures aux gels précoces, les fins d’étés sont en revanche de plus en plus sèches et compliquent certaines implantations sous la menace de « coup de sec » après levée.

Après la récolte des maïs, et notamment si les récoltes sont avancées, ce qui est souvent le cas après une sécheresse, les surfaces libérées peuvent contribuer à la production de fourrages si elles ne sont pas destinées à la culture de céréales. Il peut être intéressant d’opter pour des couverts végétaux valorisables soit par le pâturage soit par la récolte au printemps.

Dans tous les cas, il est essentiel de privilégier les espèces à croissance rapide.

Plus on s’avance en automne, plus le choix des cultures à mettre en place sera restreint. Il faut donc tenter de les mettre en place le plus tôt possible dès le retour des pluies. En privilégiant ces espèces à croissance rapide, les dérobées peuvent permettre une production d’arrière-saison ou d’hiver pour le pâturage. Si les conditions climatiques l’autorisent, elles permettront d’avoir une bonne production en sortie d’hiver et pour certaines de contribuer à la reconstitution des stocks fourragers (enrubannage ou ensilage).

À cette époque de l’année, les solutions à privilégier pour les bovins comme les ovins sont les RGI alternatifs (pour pâture ou stock) voire hybrides, éventuellement le colza dans les zones un peu plus océaniques mais aussi les céréales. Ces cultures peuvent être implantées en pur mais on privilégiera leur association avec des trèfles (trèfle violet par exemple), ce qui améliorera la valeur alimentaire du fourrage et l’autonomie protéique de l’exploitation en réduisant d’éventuels achats de concentrés, garantira la couverture des besoins en fertilisation azotée pendant la culture et contribuera ultérieurement à réduire les besoins de fertilisation minérale des cultures suivantes

Les RGI et le colza

Ces deux espèces à l’implantation et au développement rapides permettent d’obtenir rapidement un fourrage vert, appétant et de bonne valeur alimentaire, avec un niveau de refus faible. Elles sont bien adaptées au pâturage.

L’implantation du RGI à la fin de l’été est intéressante car il permet d’avoir de l’herbe 2 à 3 mois après le semis, selon les conditions climatiques. Avec un semis de RGI au début septembre on peut espérer un rendement de 1,5 à 2 tMS/ha avant l’hiver. Dès la sortie de l’hiver, il autorise une mise à l’herbe précoce. Les ray grass hybrides sont un peu moins rapides à l’installation mais leur production pourra être prolongée sur 2 à 3 ans. Là encore il est souhaitable d’associer au RGI une légumineuse. La plus courante de ces associations se fait avec le trèfle violet, lui aussi très agressif et rapide d’installation. Dans tous les cas et compte tenu de la rapidité de développement du RGI, il conviendra de choisir des légumineuses rapides d’installation, à port dressé (trèfle violet, trèfle blanc géant, trèfle incarnat…).

Pour le Ray grass d’Italie il faut choisir de préférence des variétés alternatives qui peuvent épier et qui ont l’avantage d’être plus productives l’année du semis. Leur pâturage ou leur affouragement en vert peut se faire 50 à 80 jours après le semis en fonction des conditions climatiques. La dose de semis recommandée est de 20 à 25 kg par hectare.

Le colza fourrager en dérobée apparaît comme une ressource intéressante pour accroître l’autonomie alimentaire et réduire les charges d’alimentation des troupeaux. Le colza peut être pâturé à l’automne, 60 jours après le semis, puis en hiver si la portance du sol le permet. Dans le cas des bovins il doit être offert de façon rationnée. Pour les ovins, il n’y a pas de précaution particulière à prendre en matière de conduite de pâturage et il constitue une bonne fourragère pour réaliser un flushing. Là encore, le colza peut être associé à une autre espèce fourragère. C’est notamment possible avec du RGI, du ray grass hybride ou encore des trèfles. Pour le colza fourrager, il faut choisir des variétés d’hiver si le semis a lieu en septembre avec une dose au semis de 8 à 10 kg/ha.

Des céréales d’hiver en pur ou en association avec des légumineuses pour des fourrages pâturés

Il est également possible d’implanter des céréales d’hiver qui peuvent être installées tard en saison et contribuer en sortie d’hiver à la ration des bovins comme des ovins par le pâturage. De nombreux travaux ont montré, et les pratiques anciennes en attestent, que cette pratique est parfaitement compatible avec une récolte ultérieure en grain sans que les rendements soient significativement affectés, à condition de ne pas sectionner l’épi et donc de pâturer au stage tallage seulement.

Cette pratique est particulièrement intéressante en élevage ovin. Dans le cas des bovins, l’une des principales limites sera celle de la nature du sol et de sa portance. Les cultures à privilégier sont le seigle (notamment en zone plus continentale), l’avoine, le triticale ou encore le blé. Ces cultures peuvent également être envisagées pour des pâturages plus tardifs et une utilisation exclusive pour le pâturage. Dans ce dernier cas, pour une utilisation exclusivement fourragère, les semis doivent être réalisés avec une densité plus élevée que pour une production de grain et on pourra aussi utiliser des semences fermières, moins coûteuses.

En résumé : les principales caractéristiques des espèces destinées aux cultures dérobées

| Vitesse d’implantation | Production à l’automne | Aptitude au pâturage | Dose de semis |

|---|---|---|---|---|

RGI et RGH : la dérobée par excellence | Très bonne | Très bonne | Excellente | 25 kg / ha |

Colza : des précautions à prendre au pâturage | Très bonne | Très bonne | Excellente | 8-10 kg / ha |

Céréales : à réserver plutôt à l’enrubannage ou ensilage | Bonne | Bonne | Moyenne | 100 à 200 kg/ha, en fonction de l’espèce |

Associations : utilisation polyvalente | Très bonne | Excellente | Très bonne à excellente | En fonction de l’espèce |

Semer tôt les intercultures

Sur le plan technique, ces cultures doivent être mises en place le plus tôt possible sur des sols encore chauds, dès que le sol est suffisamment humide, pour assurer une levée et un développement rapidement avant l’hiver sans s’exposer au gel. Compte tenu des conditions parfois aléatoires de levée, et afin de minimiser le montant des charges et gagner du temps, un travail superficiel du sol peut suffire, sauf après un maïs, si la structure du sol est dégradée et pour limiter les arrières-effets des désherbants.

Le choix des parcelles pour implanter une dérobée est également important. Il faut veiller à ce qu’elle ne perturbe pas trop l’assolement habituel ou remette en cause l’implantation de la culture suivante.

Semis d'automne : veiller aux conditions météo

Quelle que soit l'espèce semée, les conditions météo sont essentielles pour une bonne levée : les fourragères ont besoin d'eau et de lumière, mais n'apprécient pas les fortes chaleurs. En complément des prévisions météo classiques, l’outil AléaPluie fournit des informations sur les probabilités d'atteindre un certain seuil de cumul de précipitations sur les 2 semaines à venir sous forme de cartes, à l'échelle de la métropole française.

Pas d’apport d’azote en automne, mais des légumineuses partout où c’est possible

Après une sécheresse et pour toutes les implantations de cultures fourragères en fin d’été, l’apport d’azote minéral ou de lisier/fumier n’est ni nécessaire ni souhaitable techniquement et économiquement car il y aura une forte minéralisation et beaucoup d’azote disponible avec le retour des pluies sur des sols encore chauds.

C’est aussi une nécessité compte tenu du contexte de prix de l’azote minéral. En élevage et pour les cultures fourragères, il convient d’essayer de se passer de cette matière première ou d’en limiter les usages à des cas très particuliers le justifiant. Avec l’augmentation des prix des intrants (azote, énergie, aliments, ouvrages, petit matériel…) les élevages doivent viser un maximum d’autonomie pour maintenir leur compétitivité et leurs résultats. En matière de fertilisation azotée, l’alternative à l’azote minéral existe : les légumineuses fourragères ! Il faut donc veiller à les introduire partout où cela est possible et bénéfique à la culture ou au fourrage recherché (prairies de courtes et moyennes durées, intercultures) et les cultiver en pur dès que cela est possible (luzerne, mais aussi trèfle violet, trèfle incarnat, sainfoin…).