Recul de la fertilité des vaches laitières à l’automne 2023 : des répercussions jusqu’en 2024

Fort recul de la fertilité des femelles laitières à l’automne 2023

D’après l’article Statistiques des inséminations sur femelles laitières, campagne 2023 paru début juillet 2024, l’indicateur précoce d’insémination première présumée fécondante présentait des résultats très en baisse sur les IA mises en place à la fin d’été et début automne 2023 par rapport aux « normales » visibles sur les dix dernières années.

Pour confirmer cela, nous nous sommes inspirés de la méthodologie des « normales de saison ». Ainsi, pour chaque mois de l’année nous avons calculé un minimum, une moyenne et un maximum de la fertilité de toutes les femelles laitières inséminées, soit plus de 150 000 inséminations premières par mois (or semence sexée), sur les 10 dernières années (données SIG bovin).

Sur le graphique ci-dessous, la variabilité saisonnière de la fertilité habituellement constatée est de plus ou moins 5 points (courbes noires : pleines mininimum et maximum, moyenne en pointillé). En moyenne sur 10 ans, la variation du TNR 18-90j passe de 57,8% à 62,1% au cours de l’année (Taux de Non-Retour entre 18 et 90 jours = pas de deuxième insémination après une première insémination, donc l’IA première est présumée fécondante). L’écart entre minimum et maximum est sensiblement identique tout au long de l’année.

Au cours de l’année 2023 (courbe bleue), les résultats de fertilité du début d’année présentaient des valeurs dans les « normales » avant de connaître une forte chute à partir de la fin d’été 2023. La fertilité des mois d’août, septembre et octobre 2023 était la plus basse sur les dix dernières années. Le mois avec la plus forte baisse est le mois de septembre où le TNR 18-90j s’effondrait de 4 points en dessous du minimum, soit la fertilité la plus basse depuis 10 ans tous mois confondus. Un retour aux valeurs dans les « normales » est visible sur les deux derniers mois de l’année 2023. Cet épisode a essentiellement impacté la fertilité après insémination sans affecter l’expression des chaleurs. Cette dernière hypothèse est validée par la légère baisse du nombre de vaches mises à la reproduction qui suit la tendance des mois/années précédentes (= baisse du cheptel national).

Un recul qui touche essentiellement les vaches dans le bassin Nord-Ouest

Ce décrochage est essentiellement expliqué par les mauvais résultats de fertilité des vaches sur cette période. Les génisses, moins fortement impactées, présentent des valeurs de fertilité autour des minimales saisonnières. Cette dégradation saisonnière sur les vaches est constatée sur l’ensemble des races laitières. Indépendamment des races, la dégradation semble surtout localisée sur certaines zones.

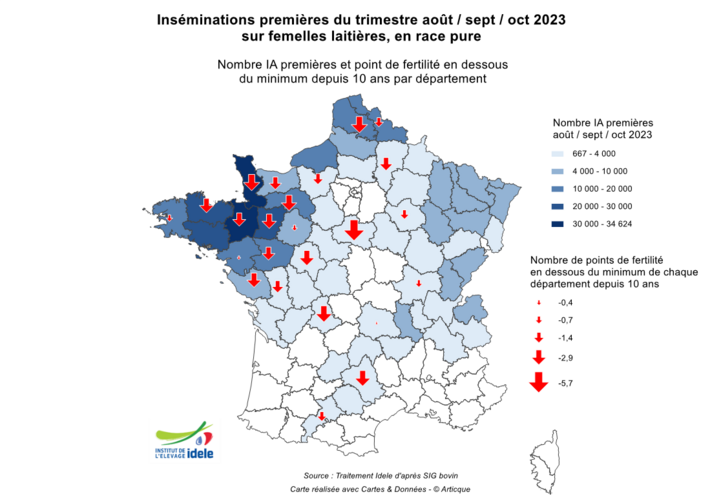

La carte ci-dessous présente le volume d’IA premières mises en place d’août à octobre 2023 par département sur femelles laitières (bleu). Les zones avec les cercles rouges indiquent une fertilité en-dessous des « minimales de saison » de chaque zone sur cette période : plus le cercle est grand plus l’écart avec la minimale saisonnière est fort.

Des résultats inférieurs aux minimales de saison sur fin d’été-automne 2023 touchent majoritairement les départements du Grand-Ouest. Cela n’exclut pas des résultats proches des minimales de saison sur d’autres zones (par exemple le bassin laitier de l’Est).

Deux hypothèses fortes à cette dégradation de la fertilité : une arrière-saison chaude cumulée à des transitions alimentaires compliquées

Ces observations ont été confirmées auprès d’une dizaine d’acteurs de conseil interrogés répartis sur toute la France (inséminateurs, conseillers en élevage). Associées à ces fertilités dégradées, des baisses de l’expression des chaleurs ou des mauvais démarrages en lait ont été évoquées.

Les origines de cette baisse de fertilité sur cette période peuvent être multiples. Les effets des maladies comme la MHE et FCO ont été évoqués, cependant les zones les plus impactées sur cette période ne correspondent pas.

Les conditions météorologiques de l’arrière-saison de l’été 2023 ressortent régulièrement dans les causes potentielles. D’après Météo France, le mois de septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais observé en France métropolitaine.

" La France a connu un épisode de chaleur inédit du 3 au 11 septembre durant lequel les températures ont été entre +4 et +6 °C au-dessus des normales. Les températures maximales dépassant 30°C ont été extrêmement fréquentes et réparties sur une grande partie du pays.

Cet épisode, qui a concerné la quasi-totalité des régions, a présenté un caractère exceptionnel par son intensité et sa durée sur une large moitié nord du pays pour une fin de période estivale.

Cet épisode, du Sud-Ouest au Centre et à l’Île-de-France, puis le Nord, l’Ouest et enfin le Nord-Est du pays. Plusieurs régions comme l’Île-de-France, la Normandie ou encore la Bretagne ont connu lors de cet épisode des températures plus élevées que celles mesurées durant l’été météorologique 2023. "

Pour ces zones citées par Météo France, les températures moyennes de 6 à 9 °C au-dessus des normales pendant 7 à 9 jours sont inédites pour un mois de septembre.

Une autre hypothèse concerne des transitions alimentaires difficiles à l’automne 2023.

- Suivi agroclimatique 2022

En été 2022, le déficit pluviométrique atteint 25% à l’échelle de la saison et de la France. Les maïs fourragers ont également souffert avec des pertes de rendement conséquentes en zones non irriguées ainsi que des pertes de qualité dues aux fortes chaleurs au moment de la fécondation. - Suivi agroclimatique 2023

Dans certaines régions la récolte de maïs 2023 a pu être plus tardive de l’ordre de trois semaines / un mois. Pour les herbagers un affouragement a été nécessaire : alors que le pâturage avait pu se maintenir en été du fait de conditions pluvieuses, la pousse de l'herbe en septembre a marqué le pas (sécheresse + températures élevées). Ce contexte a donc nécessité de « taper » dans le nouveau silo pour alimenter le troupeau au détriment d’une bonne transition alimentaire.

Ainsi, dans une situation avec des stocks limités de la récolte 2022 et une récolte 2023 tardive, le risque d’utilisation d’ensilages de maïs n’ayant pas été suffisamment stabilisés a été accru.

Les causes potentielles de cette dégradation de la fertilité en août / septembre / octobre 2023 semblent difficiles à dissocier. D’une part, des solutions d’adaptations ont pu être prises par les éleveurs pour atténuer les effets des conditions (météo, alimentation) sur les performances et d’autre part, cet impact sur la fertilité à cette période pourrait s’expliquer par un effet cumulatif de la météo associée à des fourrages de moindre qualité.

En conséquence, une baisse des naissances marquée en juin 2024 mais rattrapée en août

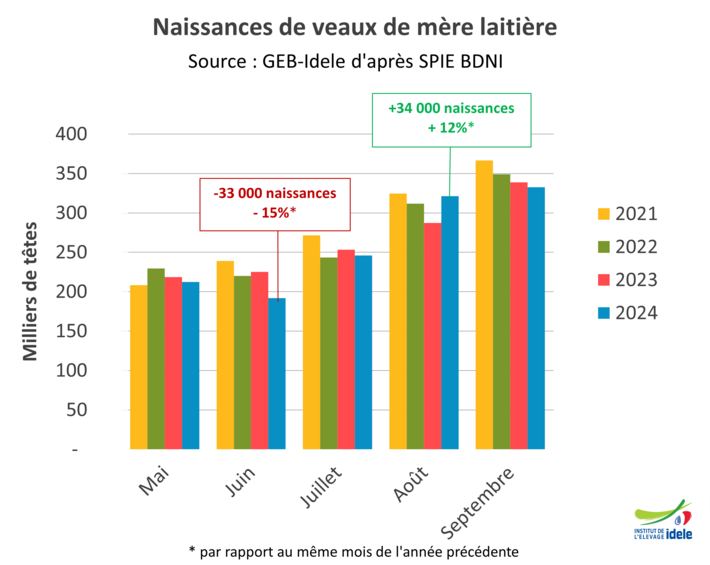

La baisse de la fertilité constatée en septembre 2023 a mécaniquement eu un impact sur les naissances de veaux laitiers neuf mois plus tard, s’ajoutant aux effets déjà sensibles de la décapitalisation. Ainsi, en juin 2024, les naissances de veaux laitiers reculaient de presque 15%, soit 33 000 veaux nés en moins par rapport à juin 2023.

Ce recul étant dû à une baisse de la fertilité, il a été rattrapé par les IA des mois suivants : une hausse des naissances de presque 12% en août rattrape presque exactement le creux de juin, avec un excédent de 34 000 naissances.

Ces soubresauts ont eu un effet notable sur les cours des veaux laitiers. Ceux-ci ont connu un pic plus important à l’été 2024 que les années précédentes, conséquence du manque d’offre dû aux faibles naissances. Les cours sont retombés à partir d’août, quand les disponibilités en veaux ont à nouveau augmenté, comme expliqué dans cet article de Tendances lait et viande.

Avec la contribution

|