Intérêt de l’utilisation des spectres moyen infra-rouge dans le repérage des chèvres atteintes d’infections chroniques ou à forts niveaux cellulaires

Restitution des résultats du projet CASDAR MAMOVICAP

Utiliser les spectres en moyen infrarouge : pourquoi?

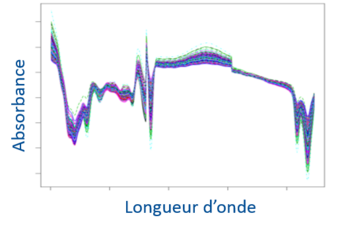

La spectrométrie en moyen infrarouge (MIR) est une technologie utilisée dans les laboratoires d’analyse laitière pour fournir des indications sur la composition du lait (taux butyreux, taux protéique, comptage de cellules somatiques,...) pouvant entrer dans le paiement du lait. Elle est basée sur le principe d’absorption des rayonnements infrarouges par la matière organique. Les groupements fonctionnels des composants du lait vont absorber la lumière à différentes longueurs d’onde qui leur sont spécifiques.

Le spectre MIR reflète donc la composition biochimique du lait. Il est constitué de l’ensemble des valeurs d’absorbance pour chacune des longueurs d’onde du spectre.

Au sein du spectre, chaque pic correspond à une liaison moléculaire. Chaque molécule est caractérisée par plusieurs pics. L'étude de ces spectres permet par exemple de mieux connaître la composition fine du lait.

Les infections de la mamelle, en retentissant sur les capacités de synthèse et de filtration de la mamelle, peuvent se traduire par des modifications de la composition du lait (augmentation des teneurs en protéines solubles par exemple). Le projet MAMOVICAP s'est donc intéressé aux spectres MIR comme indicateur potentiel de la présence d'infections, en faisant l'hypothèse que les formes les plus marquées (par exemple les infections chroniques s'accompagnant de lésions du parenchyme de la mamelle) s'accompagneraient d'altérations plus importantes de la composition du lait.

Etablir des équations de prédiction du statut infectieux de la mamelle

L'objectif est de développer des équations pour prédire la présence de certains composants. Ici, les signatures spectrales ont été mises en relation avec les cellules d'une part, un score clinique (issu des inspections/palpations des mamelles) d'autre part. Pour les cellules, l'étude s'est appuyée sur 29165 données spectrales obtenues chez 5835 chèvres. Sur le volet clinique, elle s'est référée à 4819 données obtenues chez 3219 chèvres.

Des résultats décevants

Les modèles de prédiction se sont avérés mauvais à très mauvais pour prédire les concentrations cellulaires ou les scores cliniques chez la chèvre. La question de la représentativité du lait reste posée dans la mesure où les côtés atteints peuvent aussi être moins productifs et contribuer plus faiblement aux échantillons de lait analysés.

Les données de performances laitières ont été fournies par les Chambres d’agriculture, l’INRA, les organismes de contrôle de performances et d’insémination artificielle et les organismes de sélection aux Systèmes Nationaux d’Information Génétique.