Des veaux allaitants en bonne santé : conduite d'élevage adaptée et bâtiments bien conçus

Conduite et pratiques d’élevage : la santé des veaux en dépend directement

Les étapes clés pour la santé des veaux suivent la chronologie de vie du troupeau de vaches allaitantes, avec trois temps particulièrement importants :

- la préparation au vêlage et la santé globale des mères : La santé du veau est le reflet étroit de la santé de la mère, qui doit parvenir au vêlage dans les meilleures conditions : état corporel correct, absence de carence et de pathologie chronique, maîtrise du parasitisme, permettent à la mère d’atteindre un niveau immunitaire adapté au contexte que rencontrera le veau à sa naissance.

- le déroulement du vêlage et les premiers soins aux veaux : Le vêlage et les 48 premières heures de vie du veau représentent une phase clé pour toute la carrière de l’animal. La surveillance doit être optimale et, si elle se justifie, l’intervention pour l’aide au vêlage doit être déclenchée sans attendre et réalisée dans des locaux adaptés. L’hygiène autour du vêlage est capitale, car le veau naissant n’a pas de défense immunitaire. Les premiers soins consistent à s’assurer de la vitalité du veau (respiration), à le tenir au chaud pour qu’il maintienne sa température corporelle, à vider, désinfecter puis sécher le cordon ombilical, et enfin à lui faire prendre le colostrum qui lui apporte énergie et première barrière immunitaire pour entrer dans la vie. De son côté, la mère a des besoins alimentaires et en eau importants juste après le vêlage. Elle doit se remettre des efforts et du stress de la mise-bas, adopter son veau et engager au mieux le démarrage de la lactation.

- le suivi sanitaire et d’élevage des veaux jusqu’au sevrage : Durant les trois premières semaines, la vigilance devra rester importante : surveillance du cordon, tétée, absence de diarrhée, de troubles respiratoires et de problèmes articulaires.

Très tôt, le suivi alimentaire du veau s’avère capital. En complément du lait de sa mère, le veau doit avoir accès à de l’eau dès les premiers jours et à un aliment fibreux et à du sel à partir de 2 semaines. En effet, il engage très tôt l’évolution morphologique de son appareil digestif pour acquérir progressivement sa capacité à ruminer et assurer son développement.

Jusqu’au sevrage, les mesures de prévention des risques sanitaires pour les veaux doivent être prises en fonction des problèmes dominants au sein de l’élevage. Il est primordial de limiter le microbisme en respectant la densité animale, en séparant les classes d’âge, en veillant aux quarantaines lors d’introductions d’animaux, en luttant contre les nuisibles et intrus pouvant véhiculer des pathogènes.

Le suivi sanitaire tient compte également des interventions spécifiques conduites jusqu’au sevrage :

- l’écornage, à pratiquer de préférence entre 3 et 4 semaines (voir la plaquette « Ecorner les jeunes bovins, efficacement, facilement et sans douleur » (Aupiais et al., 2016)),

- les anticoccidiens et autres déparasitages,

- les vaccinations éventuelles contre les troubles respiratoires. Dans tous les cas, chaque intervention et/ou pathologie identifiée doit être enregistrée pour être analysée avec le vétérinaire lors du bilan sanitaire d’élevage.

Des bâtiments et équipements adaptés pour les veaux, et pour les étapes clés de la conduite d’élevage

Tout au long de la vie du veau, les équipements d’élevage, en bâtiment et au pré, doivent permettre de satisfaire leurs besoins physiologiques et de mettre en œuvre les pratiques d’élevage. En reprenant la chronologie et les étapes clés identifiées au paragraphe précédent, on établit le cahier des charges synthétique de conception et d’utilisation des bâtiments pour veaux allaitants.

| Besoins des animaux ou de conduite d’élevage | Incidence sur la conception ou les aménagements dans le bâtiment |

|---|---|

| PREPARATION des mères AU VELAGE | |

| Aloter en visant un écart d’âge des veaux de 3 semaines maximum au sein d’un lot. |

|

| Surveiller l’arrivée des vêlages. |

|

| Tenir compte du gabarit des vaches et de leur difficulté de mobilité en fin de gestation. |

|

| VELAGES | |

| Intervenir dans de bonnes conditions, uniquement si nécessaire. |

|

| Alimenter / abreuver facilement une vache juste après le vêlage, même si elle présente des difficultés de locomotion. | Dans la case de vêlage :

|

| PREMIERS SOINS AU VEAU ET ADOPTION PAR SA MÈRE (2 PREMIERS JOURS) | |

| S’assurer du bon démarrage du veau, prodiguer les premiers soins, surveiller, intervenir si besoin. |

|

| Tenir un veau au chaud juste après vêlage ou un jeune veau malade. |

|

| DEMARRAGE DES VEAUX (3 PREMIÈRES SEMAINES) | |

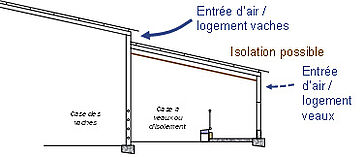

| Loger les jeunes veaux dans de bonnes conditions, à l’abri des courants d’air et de l’humidité, sans les confiner ni compromettre l’ambiance générale du bâtiment. | Créer 2 zones de ventilation différenciée dans le bâtiment :

|

Si l’effectif du troupeau le justifie, on peut dédier tout ou partie d’un bâtiment à la préparation des vêlages, aux naissances et au démarrage des veaux (bâtiment de naissage) et l’équiper en conséquence. L’éleveur dispose ainsi d’un outil parfaitement adapté et fonctionnel pour ces trois périodes clés et dimensionné pour l’effectif concerné sur cette période. Les animaux y séjournent environ 2 mois (1 mois avant, 1 mois après vêlage). En dehors de cette période, ils peuvent être logés dans des bâtiments plus simples, voire à l’extérieur.

| CROISSANCE DES VEAUX | |||||||

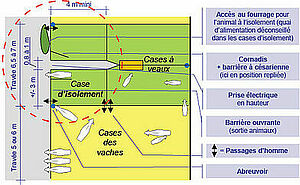

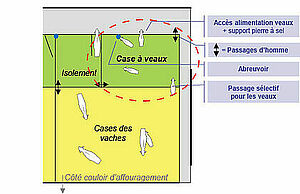

Offrir aux veaux une zone de repos spécifique et leur permettre d’accéder facilement à la tétée, à l’eau et à l’alimentation solide. Surveiller et intervenir facilement. |

--> voir croquis 2 ci-dessous.

| ||||||

| INTERVENTION SUR UN ANIMAL A ISOLER, DANS LE BÂTIMENT OU À PROXIMITÉ SUR LE SITE | |||||||

Disposer d’une infirmerie permettant de respecter une barrière sanitaire vis-à-vis du reste du troupeau, pour :

|

| ||||||

| NETTOYAGE – DESINFECTION et GESTES d’HYGIENE | |||||||

| Choisir des matériaux faciles à entretenir et nettoyer. | Surfaces non poreuses / nettoyage des déjections et souillures :

| ||||||

| Nettoyer (curer litières et aires exercice, tremper, décaper), désinfecter si nécessaire, respecter un vide sanitaire. | A faire dans tout le bâtiment en fin d’hivernage… mais aussi parfois en cours d’hiver sur certaines parties du bâtiment (cases à veaux, isolement). | ||||||

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire. |

| ||||||

Ne pas oublier les « règles de base » de conception et d’utilisation des bâtiments

Qu’il s’agisse d’optimiser la santé et le bien-être des animaux, mais plus largement de répondre aux autres enjeux d’une exploitation d’élevage (travail, environnement, coûts et charges induites), un bâtiment d’élevage doit AVANT TOUT être adapté aux contraintes de site, et conçu pour répondre aux choix de conduite d’élevage (gestion reproduction, déroulement vêlages, régime alimentaire, mode gestion déjections, …).

Il est utile de rappeler quelques grands principes :

- éviter les mélanges de catégories d’animaux,

- offrir des surfaces suffisantes aux animaux (selon leur âge, leur niveau de production),

- entretenir correctement les litières,

- ventiler en tenant compte des périodes d’utilisation et des besoins spécifiques des plus jeunes veaux, mais sans compromettre l’ambiance générale du bâtiment.

UNE PUBLICATION FAIT LE POINT COMPLET SUR LE SUJET

Dans le cadre du plan « Ecoantiobio 2017 » mis en place par le Ministère de l’Agriculture, l’Institut de l’Elevage a mobilisé et piloté un groupe de travail composé d’interlocuteurs de la santé animale (SNGTV, GDS, Ecole vétérinaire de Nantes) et de conseillers en bâtiments.

Ces réflexions ont abouti à la publication d’un document de 84 pages. Il fait le point sur les conditions de logement des veaux allaitants et de leurs mères pour des bâtiments permettant de mettre en œuvre des conduites d’élevage adaptées. Ce document comporte de nombreuses illustrations et détails d’aménagements. Il a pour but de sensibiliser les éleveurs et de favoriser les échanges entre les éleveurs, les acteurs de la santé en élevage, les conseillers en bâtiment.

Télécharger gratuitement Acheter la brochure chez ACTA éditions