Cellules, morphologie et cinétiques de traite chez les chèvres appartenant à des lignées divergentes sur les concentrations cellulaires

Restitution des résultats du projet CASDAR MAMOVICAP

Les mammites représentent une pathologie majeure des ruminants laitiers de par leur fréquence et l’importance de leurs répercussions économiques. Des programmes d’amélioration génétique de la résistance aux mammites sont développés dans de nombreux pays, et sont basés sur le comptage de cellules somatiques (CCS) comme critère de sélection.

Dans l’objectif d’évaluer les conséquences d’une telle sélection, nous avons étudié deux lignées de chèvres, divergentes (CCS + : lignée sensible ; CCS- : lignée résistante), produites à l’unité expérimentale INRA de Bourges depuis 2010. Nous avons évalué la résistance aux infections intramammaires naturelles de ces chèvres à l’aide de mesures régulières de CCS, d’examens cliniques des mamelles et de bactériologies du lait. Sur le plan morphologique et fonctionnels, différents outils ou méthodes ont été développés, réalisés et mis au point par l'unité INRA GenPhySE de Toulouse. La réponse corrélée de la sélection sur la cinétique d’émission du lait et l’anatomie de la mamelle et des trayons a ainsi pu être évaluée, respectivement, grâce à un automate de contrôle laitier et par imagerie (analyse automatisée de photographies numériques).

L’analyse a porté sur plus un total de 8839 observations recueillies au cours des campagnes 2010 à 2014 sur 138 chèvres CCS+ et 128 chèvres CCS-.

Un écart entre les deux lignées sur le plan sanitaire

Concentrations cellulaires : diminution de moitié pour la lignée résistante

L’analyse descriptive des données a tout d'abord permis d’établir une association linéaire du statut infectieux des mamelles (et la gravité des infections) avec les concentrations cellulaires des laits. On confirme ainsi que les CCS sont de bons prédicteurs du statut infectieux de la mamelle chez la chèvre.

Une différence significative a été observée entre les lignées : en première lactation, 709 000 cel/ml pour les chèvres CCS- contre 1 189 000 cel/ml pour les chèvres CCS+.

Des infections plus fréquentes dans la lignée sensible

L’analyse des bactériologies du lait positives par méthode conventionnelle a mis en évidence une fréquence significativement supérieure chez les chèvres CCS+ par rapport aux chèvres CCS- (51% contre 32%), soit une diminution de 37 % de laits "positifs" pour la lignée CCS-.

La méthode conventionnelle d’analyse bactériologique utilisée jusqu’à maintenant comprend une approche culturale bactérienne et une identification biochimique (7 étapes). Elle a pour principales limites la nécessité de congeler à -80°C les échantillons pour préserver au mieux les bactéries et le temps d’analyse qui est long (traitement de 25 laits par semaine).

L’analyse moléculaire est une méthode alternative à la méthode conventionnelle. Elle consiste à détecter et quantifier l’ADN bactérien présent dans le lait basée sur l’amplification d’ADN bactérien par qPCR. Elle a pour principaux avantages de donner une quantification des bactéries présentes et d’être applicable à des échantillons de lait stockés à -20°C. Elle est également plus sensible que la méthode conventionnelle. Grâce à un kit d’analyse développé à l’ENV de Toulouse, nous avons pu quantifier les espèces de staphylocoques présentes dans le lait des chèvres des deux lignées.

Avec cette méthode, nous avons confirmé une fréquence significativement supérieure de bactériologies positives chez les chèvres CCS+. La lignée CCS-, résistante a également présenté des titres bactériens inférieurs à ceux de la lignée CCS+, sensible.

Des différences morphologiques entre lignées

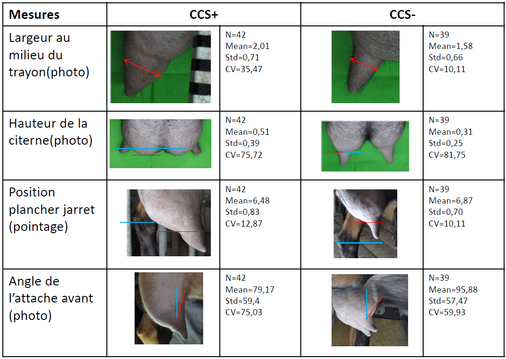

Les caractéristiques morphologiques de la mamelle et du trayon se sont appuyées sur l'analyse de pointages et d'images numériques. Avec quatre prise de vue par animal (trayons droit et gauche, mamelle arrière et mamelle côté), ce ne sont pas moins de 36 variables qui ont été analysées et couplées à 7 variables de pointage.

Parmi les mesures significativement différentes entre lignées figurent :

- la largeur du trayon (évaluation au milieu du trayon),

- la hauteur de la citerne,

- la position plancher-jarret,

- et l’angle de l’attache avant.

Comme chez la brebis, la position plancher-jarret ou la présence de mamelle en forme de sac (décrochement entre la ligne horizontale passant les deux trayons et le plancher de la mamelle) font partie des mesures différenciant les lignées génétiquement sensibles et résistantes.

Pour plus d'information :

Retrouvez l'article des 3R relatif à l'amélioration génétique sur les CCS et la qualité hygiénique des laits, à l'adresse suivante : http://www.journees3r.fr/spip.php?article4046