L'innovation multi-acteurs : qu'est-ce que ça change ?

PEI-AGRI : un nouveau modèle d’innovation

Classiquement, l’innovation est l’apanage de la recherche, qu’elle soit privée ou publique. Et d’elle seule. Elle transmet ses apports directement aux structures de développement ou bien, lorsqu’elle existe, à la recherche appliquée. Celle-ci teste, adapte et prépare des références pour le conseil. Le conseil diffuse alors aux agriculteurs et forestiers, une sorte de solution « clé en main ».

Ce modèle « diffusionniste » développé en Europe de l’Ouest au 20ème siècle a largement fait ses preuves. Associé à des messages « simples » comme l’utilisation d’intrants chimiques, l’accroissement de la surface ou du nombre d’animaux… il a permis de développer la production agricole.

Néanmoins, le duo « modèle diffusionniste et messages simples » a aussi montré ses limites par les déséquilibres créés. En oubliant les effets induits (pollution eau, perte de diversité biologique, érosion des sols, malaise des agriculteurs…), la complexité des phénomènes refait surface. Elle nous invite à prendre en compte les phénomènes de façon plus globale.

Alors, comment intégrer la production agricole, forestière ainsi que leurs conséquences sur l’environnement proche et lointain, humain et non humain ? Comment prendre en compte la complexité biologique, technique, organisationnelle, économique… ? Comment transformer les systèmes agricoles, forestiers et répondre aux enjeux qui sont face à nous… d’une nouvelle façon ?

Une réponse apportée par l’Europe à ces défis est offerte par les projets MA du PEI Agri. Ces projets promeuvent une nouvelle conception de l’innovation. Une innovation collective qui est l’aboutissement d’une démarche de cocréation. L’innovation multi-acteurs associe un maximum d’acteurs concernés par la thématique d’un projet : acteurs académiques, mais aussi techniques, économiques, ainsi que de terrain, comme les conseillers, les agriculteurs / forestiers. Chacun apporte sa connaissance, son point de vue, ses outils, son réseau. Elle permet de définir la question à traiter de façon ample, en intégrant tous les aspects. Elle s’appuie sur des techniques de créativité. Elle permet d’élaborer ensemble, des nouvelles réponses aux questions posées. Elle crée une joie profonde associée au partage, à la création à plusieurs. Elle facilite leur mise en œuvre, en mobilisant les réseaux de chacun.

Quand on fait seul on va plus vite, quand on fait à plusieurs, on va (et on voit) plus loin.

Les projets MA ont été très féconds dans le secteur des nouvelles technologies. Intégrer les utilisateurs finaux, les associer à la conception des services et produits qui leur sont destinés a permis un saut qualitatif important.

Prendre ce virage dans nos secteurs, est-ce facile ? Sur quoi risque de butter le changement à impulser ?

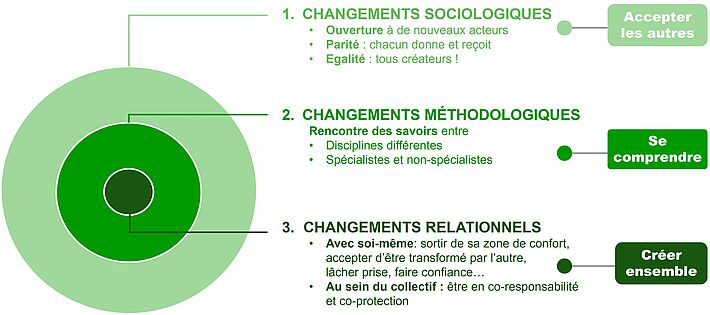

Qu’est ce que ça change ?

1- Changements sociologiques

La parité et la complémentarité des savoirs : une révolution sociologique ?

L’utilité des points de vue des différents acteurs implique une forme d’égalité / parité : chacun apprend de l’autre et détient un savoir important pour le collectif. Par exemple, lorsqu’un agriculteur décrit ses pratiques, ses essais… lui seul peut en témoigner. Sans cette information la réflexion du collectif restera limitée.

Evidemment, ce ne sont pas les mêmes savoirs entre agriculteurs/forestiers, chercheurs, conseillers, industriels… ils ne sont ni équivalents, ni substituables. Néanmoins ils sont complémentaires et tous importants. Cela déconstruit, d’une certaine façon, la séparation encore existante dans certains pays, entre sachant / ignorant.

Cette parité/égalité est facilitée par le niveau d’étude de beaucoup d’agriculteurs et forestiers aujourd’hui, dans de nombreux pays ou est encore en devenir, dans d’autres.

De fait, elle vient bousculer ce qui reste/existe du modèle diffusionniste, pyramidal avec des sachants à la tête et des non-sachants à la base. L’équilibre des pouvoirs s’en trouve modifié. C’est une évolution voire une révolution parfois.

Le manager de projet MA pourra repérer les tensions. Il saura décrypter ce qui se joue et aider les acteurs à relativiser.

Cela pourra lui permettre d’être patient, compréhensif, pour ceux qui :

- avaient l’habitude d’être seuls « sachants » et qui peuvent se sentir mal à l’aise, remis en question

- n’ont pas l’habitude d’être entendus, vraiment pris en compte et qui peuvent avoir des difficultés à prendre leur place.

2-Changements méthodologiques

Le dialogue entre points de vue et disciplines : un dépassement des limites habituelles

Accepter de travailler à parité avec d’autres ne va pas forcément de soi, d’un point de vue institutionnel. Nous venons de le voir. Néanmoins, même si c’est acceptable, ce n’est pas forcément facile. S’entendre et de se comprendre est parfois ardu. Il y a des différences liées aux expériences, aux façons de penser, aux mondes de chacun...

Au démarrage d’un projet, chaque acteur donne son point de vue de la situation de départ, apporte son regard. Cette description commune agrège les apports de chacun et constitue un point de départ indispensable. Les acteurs partagent l’objectif du projet et leur vision.

Ensuite, il peut être utile de rendre accessible certains éléments de son savoir aux autres, de les partager afin d’élaborer quelque chose de nouveau ensemble.

Prenons l’exemple d’un agriculteur qui envisage de changer son système de culture pour limiter son empreinte carbone et qui dialogue avec un scientifique. L’agriculteur a besoin de décrire sa pratique, son système, ses contraintes et le scientifique est amené à expliciter les éléments qui fonde son raisonnement, afin qu’ils cheminent ensemble et qu’ils puissent modéliser ensemble un changement.

Un autre exemple entre spécialistes des sciences humaines, éthologistes, zootechniciens, conseillers agricoles, éleveurs voire citoyens. Ils ont besoin de s’écouter, se comprendre pour élaborer ensemble de nouveaux bâtiments, équipements… Tout un travail d’explicitation, de partage des concepts de chacun est nécessaire. Cela prend du temps, nécessite de la concentration… et du courage pour sortir de ses propres connaissances, chemins de pensée et comprendre le point de vue des autres.

Il ne s’agit pas de devenir des spécialistes d’autres disciplines mais d’établir suffisamment de passerelles pour se comprendre et articuler les savoirs des uns et des autres. Cela passe déjà par établir un langage commun. Ce dialogue crée une base commune.

Faire travailler ensemble des acteurs qui ont des intérêts différents voire concurrents accentue encore la difficulté… Mettre un cadre clair sur ce qui est mis en commun et ce qui reste la propriété de chacun via des accords de consortium permet de pacifier les échanges et rend possible le travail.

Le manager de projet MA pourra ainsi :

- anticiper le temps nécessaire à la création d’un langage commun

- clarifier ce que chacun apporte, pourra utiliser et comment…

- poser un cadre de sécurité pour que chacun se sente à l’aise pour s’exprimer

- rappeler l’objectif et les enjeux associés au croisement des savoirs (= condition pour créer du nouveau… sinon, on reste dans le connu)

- soutenir les efforts de compréhension mutuelle (car aller vers l’inconnu demande du courage intellectuel)

- utiliser les outils appropriés d’écoute, de partage (cf. partie suivante sur les méthodes participatives)

- se mettre d’accord sur ce qui est commun, ce qui est différent

- identifier là où s’ouvre un terrain fécond de dialogue

- saluer et célébrer les réussites

3-Changements relationnels

La cocréation réussie : une aventure humaine !

L’acceptation du travail à parité, un objectif commun et une compréhension mutuelle sont les bases de la cocréation entre acteurs. D’ailleurs, la cocréation peut émerger spontanément du partage des savoirs de chacun. Néanmoins cocréer, c’est encore autre chose.

Co-créer, c'est faire ensemble ce que personne ne peut faire séparément (1 + 1 > 2), en partageant une joie profonde entre les acteurs impliqués.

Collectivement, la co-création implique la définition d'un cadre clair et l'utilisation d'outils de facilitation centrés sur la créativité. Une ou plusieurs personnes facilitent le processus de co-création qui se fait dans un cadre d'une maturité collective qui s appuie sur la responsabilité de chacun.

A titre individuel, la co-création nécessite d'avoir envie de participer activement. Les participants doivent être prêts à accepter les idées des autres et à partager ce qu'ils savent. La co-création et les échanges peuvent également impliquer de se transformer pour évoluer. Les participants doivent être ouverts à cela. Chacun doit faire confiance au processus, faire confiance aux autres et accepter de le laisser parfois échapper à tout contrôle.

Cela aide le collectif à mettre en lumière les zones de friction encore vierges qui doivent être explorées pour aller plus loin. Préserver la richesse de la pluralité des points de vue est également utile.

Cela fonctionne si chacun est conscient de sa responsabilité dans la réussite de la co-création. Les participants doivent être suffisamment à l'aise pour oser :

- dire ce qu’ils pensent, en particulier les désaccords, avec bienveillance

- exprimer les ressentis, les tensions, les intuitions…

- demander ce dont ils ont besoin. La co-création exige également de laisser place à la créativité, au plaisir et à la possibilité de sortir des sentiers battus.

Pour cela le manager de projet multi-acteurs pourra :

- Disposer des savoirs, savoir-faire et savoir-être de facilitateur ou les déléguer

- Porter, appuyer l’importance de la cocréation

- Donner du temps et de l’espace suffisant (ce qui semble simple…mais ne l’est pas toujours)

- Garder à l’esprit que la confiance entre les acteurs est une clé du succès du projet

- Rester disponible pour aider à dépasser toute difficulté relationnelle entre acteurs