Pas de trou dans l'organisation de la ferme du Borgeau

Nous visitons la ferme du Borgeau, le jeudi 23 juin 2022,

Localisation : Comex du Borgeau ; M. Nicolas Bach ; Ch. de la Naz ; 1084 Carrouge VD, 700 m d’altitude

C’est dans les années 1990, que Nicolas Bach et son frère Yves ont rejoint la zone de production Gruyère AOP, en s’installant sur la ferme du Borgeau. Ils ont commencé sur 55 ha avec une trentaine de vaches en produisant du lait standard, l’hiver à partir de rations à base d’ensilage d’herbe, et du lait pour le gruyère AOP l'été. Depuis 2004, la distribution d’ensilage est interdite pour les vaches en AOP Gruyère, aussi, les associés ont renoncé à cette pratique pour produire à 100% pour cette filière fromage à valeur ajoutée.

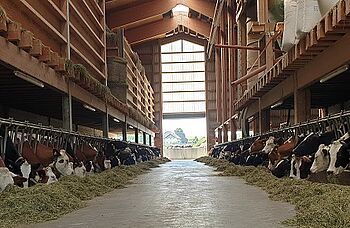

Le bâtiment destiné aux vaches laitières a été mis en service en 2009.

A ce jour, La SAU de l’exploitation est de 95 ha et se compose comme suit :

- 88,5 ha d’herbages (dont 35ha de pâture)

- 3 ha de céréales (blé, triticale)

- 2 ha de maïs fourrager

- 1,5 ha de pommes de terre

En cas de fortes chaleurs, les vaches sont rentrées quelques heures dans la journée, et ont une ration de foin. Le Bien-Etre Animal est une préoccupation permanente, ici les veaux disposent de niches équipées de parasols. Ce types de disposition sont recommandées par l'IP Suisse

Pour obtenir le maximum de prairie autour de l’exploitation, les associés ont dû procéder à des échanges de terrains avec leurs voisins. Avec cette organisation, la famille Bach arrive à se dégager 2 semaines de vacances pas an une semaine en été et une semaine à Noël.

L'accueil

Nous sommes accueilli par Sabine Bourgeois-Bach, 54 ans, épouse de Nicolas, un des 2 principaux associés. Détentrice d’un Bachelor en Agronomie, Sabine travaille comme collaboratrice de l’exploitation depuis 2009, date de mise en service du bâtiment neuf. Elle réalise des tâches sensibles, comme la gestion administrative et les inséminations artificielles sur les vaches du troupeau.

La production de l’exploitation

Deux fromageries distinctes collectent le lait de deux fois par jour : à 7h et à 17h30 ; en effet, le Gruyère est fabriqué après chaque traite. L’exploitation est soumise à un quota de production de 1 200 000 kg de lait, qui est fixé par les fromageries.

Sabine précise qu’il est indispensable de respecter ces quotas qui conditionnent le prix du lait : « si on ne gère pas la quantité, le prix s’effondre ! ».

Les vaches sont traites par deux trayeurs dans une salle de traite de 2 X 20 (simple équipement), permettant de passer 140 vaches en 1h30 environ.

Aujourd’hui, le lait transformé en Gruyère AOP est rémunéré 0,9 CHF/litre (1 CHF = 0,99287 €), soit presque 30 centimes de plus que pour le lait standard, néanmoins cet écart tend à se réduire. En termes de suivi du respect du cahier des charges de l’AOP Gruyère, l’IP1 Suisse impose trois à quatre contrôles par an qui sont effectués par des vétérinaires ou des représentants du label. Ils contrôlent différents aspects, dont les surfaces allouées à l’alimentation, la propreté des animaux, le respect du bien-être animal, la gestion administrative.

1IP-Suisse est une marque de certification collective destinée aux produits agricoles suisses. C'est aussi le nom de l'association de paysans à l'origine de cette marque

Le système fourrager

Le système de cette exploitation est peu représentatif des fermes de la région. La majorité des structures locales sont de petite taille (50 VL) et ont tendance à diminuer le pâturage. Ici, environ 155 vaches laitières sont présentes sur l’exploitation et pâturent sur 35ha de surface regroupée autour du bâtiment. L’organisation des pâtures est fortement inspirée des systèmes néozélandais et irlandais.

L’été, le pâturage tournant dynamique est pratiqué et les vaches sont déplacées régulièrement sur une nouvelle parcelle afin d’optimiser la pousse et la qualité de l’herbe. Le tournus est d’environ 21 jours. Une fauche est effectuée afin de gérer le stade de la végétation ou les refus, cela permet de maintenir une bonne dynamique de pousse des prairies, c’est la pratique du tooping. Les prairies sont composées essentiellement de légumineuses et de graminées. La conduite de l’herbe est rigoureuse et réfléchie, sa disponibilité est mesurée toutes les semaines avec un herbomètre. La fertilisation apportée est de deux à trois fois 30 unités d’azote et du lisier sur les surfaces non pâturées.

Trois à quatre coupes de fauche sont effectuées par an et le foin est séché en grange. Un stock d’environ 1,5 mois de fourrage permet de faire face à de potentiels épisodes de sécheresse.

En hiver, les vaches sont alimentées avec une ration de base foin et de regain, de la pulpe de betterave, des pommes de terre et des concentrés (tourteaux de soja-colza non OGM et mélange de céréales). Un moulin, situé à seulement 10 minutes de leur exploitation, leur permet de mutualiser leur production de céréales avec de voisins L’apport de concentrés est relativement faible (800 kg par vache et par an) car l’objectif est une valorisation des fourrages maximum.

L’exploitation possède également un alpage de 15 ha, située à 1h du bâtiment à une altitude qui s’étend de 1300 à 1800 m. Il est exploité par les génisses et les bœufs castrés nés sur l’exploitation. Au total, 50 génisses de renouvellement y sont élevées/an, ainsi qu’une vingtaine de bœufs croisées.

Gestion de la reproduction/génétique

L’exploitation conduit simultanément 3 types génétiques de vaches différents : des Holsteins, dont une bonne part de Red Holsteins, des Montbéliardes et quelques vaches croisées Holsteins x Montbéliardes, ainsi que quelques Kiwicross (Holstein X jersiais), ces croisées sont souvent le fruit d’un accouplement correctif radical sur des vaches Holsteins très fortes productrice.

Sabine insémine elle-même l’ensemble des femelles du troupeau, elle investit beaucoup auprès de SwissGénétic, dans la semence sexée femelles dont l’utilisation est de l’ordre de 25 à 30% des IAP. Ses résultats de reproduction sont d’un bon niveau avec 1,8 doses/gestation. Les moins bonnes vaches du troupeau sont inséminées avec des taureaux de races Blanc Bleu et Inra95, une part de ces produits sont finis dans un cycle long (génisses et bœufs).

Les vêlages ont lieu toute l’année, sauf durant l’été entre juin et aout où cette période est volontairement évitée afin d’avoir des lots homogènes en termes de stade physiologique au pâturage.

Main d’œuvre et fonctionnement en communauté d’exploitation

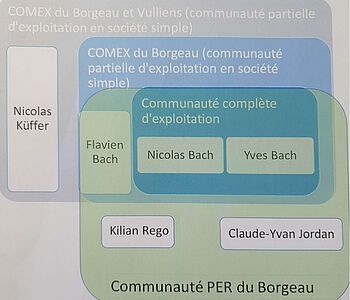

Depuis 2009-2010, deux nouveaux associés ont rejoints l’exploitation. Désormais c’est Flavien Bach, le fils de Sabine et Nicolas, qui remplace un associé parti en retraite ; ainsi que Nicolas Küffer, qui s’occupe uniquement des travaux agricoles extérieurs et des surfaces fourragères.

Sur place, les deux chefs d’exploitation (Nicolas et Yves Bach), sont donc souvent accompagnés par deux à trois personnes (les deux associés et au moins un stagiaire).

Le COMEX du Borgeau et Vulliens est donc composé (figure X) par une association complète (Nicolas et Yves BACH) qui travaille avec deux associés en communauté partielle (Nicolas KUFFER et Flavien BACH). La famille BACH collabore également avec deux exploitants de la région formant la Communauté PER du Borgeau.

L’innovation pour pallier les difficultés rencontrées

En Suisse, dans le canton de Vaud, la pression foncière est importante. Le foncier est très cher, les prix varient de 30 000 à 45 000 CHF/ ha pour des terres labourables et de l’ordre de 100 fois plus pour des terres constructibles ! Aussi il serait très difficile d’étendre plus le bâtiment.

Avec l’inflation des prix, l’exploitation va devoir trouver une alternative au soja. Aussi, pour trouver d’autre sources de protéines, ils pensaient utiliser du tourteau de colza. Malheureusement le cahier des charges de l’AOP très strict et peu flexible, l’interdit pour l’instant. Il peut être difficile de concilier traditions et innovations.

Sabine est membre du comité Prometter (la structure de conseil et de développement du canton de Vaud), elle est très impliquée dans des projets innovants. A ce titre, elle participe au projet RISQUE, qui étudie la résilience de l’exploitation et notamment l’autonomie fourragère et protéique. Face aux contraintes rencontrées, elle envisage pour atteindre ses objectifs d’analyser la faisabilité de la déshydratation de légumineuses (Trèfles et luzerne) avec des énergies renouvelables.

Par ailleurs, en 2021, les associés ont planté des haies fourragères, si leurs implantations est délicate - 30% n’ont pas tenues – cette voie devrait permettre de mettre en place une ressource complémentaire, aux effets collatéraux bénéfiques, tant sur la gestion des paddocks (moins d’entretien des clôtures) que sur le maintien de la biodiversité.

La visite, très riche en informations, c'est terminée par un verre de l'amitié, accompagné par une dégustation de Gruyère qui nous a été offert par les associés de la Comex du Borgeau. Nous les remercions encore pour la qualité de leur acceuil.