Réservoirs et transmission des staphylocoques

Les staphylocoques appartiennent à la famille des Micrococcaceae, au genre des Staphylococcus. On distingue classiquement des staphylocoques possédant une enzyme appelée coagulase (staphylocoques coagulase positive parmi lesquels figure Staphylococcus aureus) de ceux qui en sont dépourvus (staphylocoques coagulase négative). De nombreuses espèces sont répertoriées.

Origine des staphylocoques

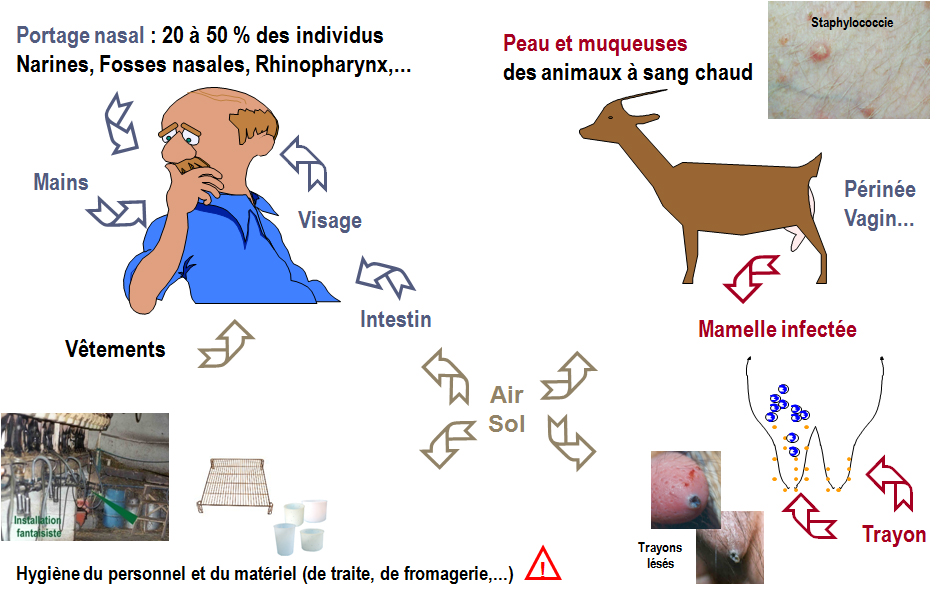

Les staphylocoques sont des bactéries commensales, présentes de manière naturelle sur la peau et les muqueuses des animaux à sang chaud (homme et animaux).

Principaux réservoirs de staphylocoques

|

Chez l'homme, on a pu ainsi mettre en évidence la présence de Staphylococcus aureus sur la peau des mains et/ou dans les fosses nasales dans 20 à 50 % des cas.

Les staphylocoques peuvent également être isolés à partir de l'environnement : air, sols, poussières, ... Considérés comme de mauvais compétiteurs vis-à-vis des autres bactéries, on considère que les milieux polycontaminés (tels la litière) ne leur sont pas favorables. Ils sont en revanche capables de coloniser le matériel de traite comme de fromagerie et sont parfois retrouvés dans les biofilms qui se constituent sur ces matériaux. Installation de traite et matériel de fromagerie peuvent ainsi devenir des réservoirs secondaires de staphylocoques.

En élevage, les principaux réservoirs des staphylocoques sont les mamelles des animaux infectés (présence des bactéries dans les mamelles et excrétion dans le lait), ainsi que la peau de la mamelle et des trayons, particulièrement lorsque celle-ci s'avère lésée (gerçures, crevasses, plaies, blessures) ou surinfectée. Il est fréquent d'observer des staphylococcies cutanées, associées ou non à des traumatismes cutanés. La surinfection bactérienne des lésions suscitées par le virus de l'ecthyma, est également courante.

Staphylococcies cutanées

|

Transmission des staphylocoques

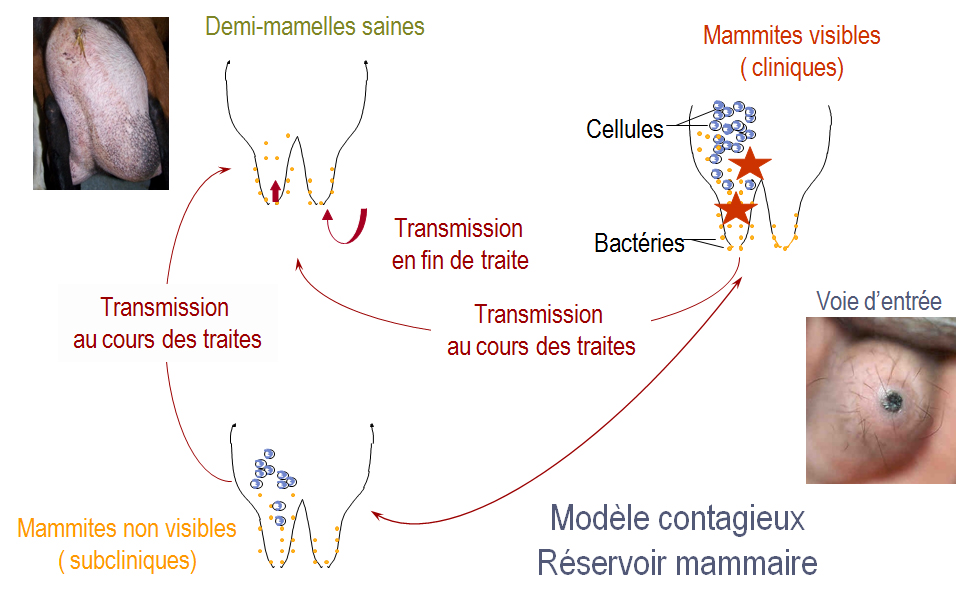

Les mammites à staphylocoques font partie des mammites contagieuses. Elles sont encore dites à "réservoir mammaire" ou "de traite".

Les principales sources de bactéries sont la mamelle infectée, la peau contaminée ou infectée. Une mammite clinique peut devenir chronique et/ou subclinique. Inversement,une chèvre présentant une infection mammaire subclinique peut développer une forme clinique.

La transmission des bactéries pathogènes contagieuses vers des demi-mamelles et des chèvres non infectées survient principalement pendant la traite. Cela explique toute l’attention qui devra être portée à la traite (fonctionnement et réglages des installations) et à la technique de traite

La transmission des bactéries d'une mamelle à l'autre se fait par le canal du trayon, principale voie d'entrée des bactéries.

Elle peut être :

- passive : contamination par les mains du trayeur ou au contact d'un manchon contaminé

- ou active : pénétration des bactéries dans la mamelle à la suite d'une traite humide ou encore d'un phénomène d'impact,...

Elle peut être favorisée en cas d'altération de l'intégrité du sphincter du trayon (agression / traumatismes liés à des conditions de traite inadaptées).

Mécanismes de transmission

|