Microcoque de Morel : maladie émergente en élevages caprins

Synthèse des travaux pilotés par Nicolas Ehrhardt (OMACAP - FRGDS NA) et présentés lors du webinaire coanimé par l'UMT PSR et l'OMACAP

Une enquête a été réalisée par l’OMACAP pour évaluer la proportion d’élevages infectés par le microcoque de Morel et rechercher des pistes d’actions contre cette maladie responsable d’abcès chez les caprins, notamment chez les jeunes animaux, et dont les répercussions peuvent être particulièrement pénalisantes.

Enquête téléphonique

Parmi les 101 élevages tirés au sort au sein des adhérents aux GDS des Deux-Sèvres et de la Dordogne, la présence du microcoque de Morel a été confirmée ou fortement suspectée dans 16 élevages.

16% des élevages infectés ou fortement suspects, mais un phénomène émergent

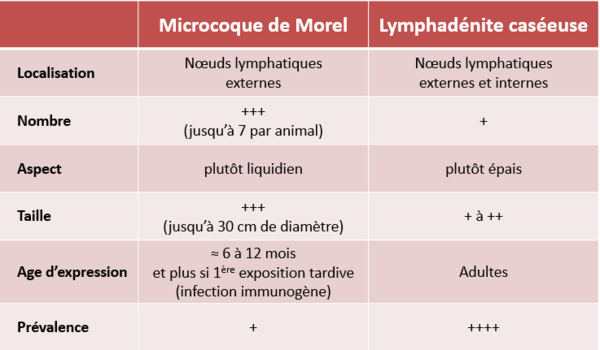

21% des éleveurs, concernés ou non par la maladie, ne connaissaient pas cette maladie et ne la distinguaient pas de la lymphadénite caséeuse, germe présent dans la grande majorité des troupeaux caprins et s’exprimant principalement chez les adultes.

La description des cas concerne 17 élevages pour lesquels l’infection a pu être confirmée, dont 10 ont été identifiés par l’enquête téléphonique et 7 par le biais de conseillers caprins.

- Le caractère émergent de cette infection a été confirmé : la maladie est en effet apparue après 2010 pour 13 de ces élevages,

- L’origine était attribuée à l’achat d’animaux pour 9 éleveurs, mais 4 élevages n’avaient pas introduit de caprins récemment, ce qui confirme la possibilité de transmission de l’infection par des sources secondaires (vêtement des intervenants, matériel…).

- Les abcès concernent au départ l’ensemble du troupeau, puis essentiellement les nouvelles générations de chevrettes, ce qui caractérise cette maladie. Les proportions d’animaux atteints sont souvent supérieures à 90%, mais des variations ont pu être notées en fonction des élevages et des années, et dans certains cas être attribuées à des mesures hygiéniques ou médicales.

Des moyens de lutte limités

La plupart des éleveurs considèrent que l’hygiène et la qualité du logement jouent un rôle important. Le nettoyage des abcès est réalisé par 9 éleveurs, mais de façon partielle et sans conviction de son efficacité.

L’alimentation est également jugée déterminante. De façon exceptionnelle, deux éleveurs déclarent n’avoir observé aucun abcès sur une génération de chevrettes suite à l’utilisation de compléments alimentaires. Différents compléments semblent influencer l’importance des épisodes d’abcès chez les chevrettes, mais aucun n’apparait apporter de résultats vraiment satisfaisants.

Par ailleurs, l’utilisation du vaccin au VIMCO® n’est pas jugée efficace par les 6 éleveurs l’administrant aux chevrettes, mais un des 2 éleveurs vaccinant les adultes a observé une baisse importante des symptômes chez ces animaux. Trois éleveurs ont tenté de faire produire des autovaccins mais n’ont pas pu faire aboutir cette démarche.

Suivi d’un élevage infecté :

Une nouvelle génération de chevrettes et jeunes boucs a été suivie à partir de la mise à la reproduction et pendant 3 mois, au cours de la phase d’expression maximale de la maladie. Les 208 animaux étaient répartis dans 12 parcs, dont la moitié a fait l’objet d’un parage chirurgical systématique des abcès.

Un objectif d'évaluation de l’efficacité et de la faisabilité d’un parage systématique des abcès

Les lots ont été composés également pour représenter des situations initiales comparables en termes de nombre d’abcès dans les lots parés et non parés.

- Caractérisation des animaux : Un pré-suivi pendant le mois précédant la mise à la reproduction avait permis de parer un maximum des premiers abcès apparus et de caractériser chaque animal. Plusieurs cicatrices ont notamment été observées que l’éleveur n’avait pas détectées.

- Nettoyage et désinfection : Un nettoyage et une désinfection des barrières et des cornadis ont été réalisés en début de suivi.

- La désinfection cutanée avait été envisagée, notamment des boucs car leur parc était le plus contaminé, mais elle n’a pas été mise en œuvre pour ne pas interférer avec la reproduction.

La couverture des besoins en oligo-éléments et vitamines était assurée par le concentré, par une injection (Cu, Zn, Se, Mn) avant la mise à la reproduction et par un complément comportant également des extraits de plantes indiqués pour cette maladie.

Les abcès ont été notés pour chaque animal à 11 reprises dans les lots parés et à 5 reprises dans les lots non parés :

- en considérant leur stade de développement (naissant, formé, fluctuant, ouvert, croûteux, guéri) et leur localisation (tête, gorge, avant épaule, arrière flanc, ischium, mamelle, creux poplité),

- après observation à distance et palpation de l’ensemble des nœuds lymphatiques sous-cutanés.

87% des animaux atteints et 2,6 abcès par animal au cours des 3 mois de suivi

A la fin du suivi, des abcès ont été observés sur 87% des animaux et le nombre moyen d’abcès cumulés par animal était égal à 2,6.

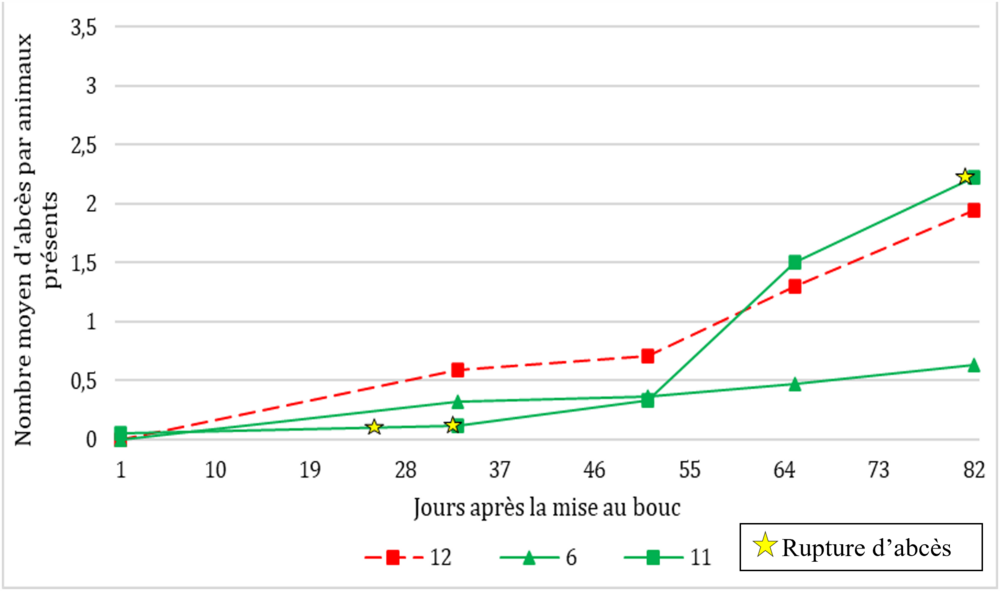

Cas des parcs initialement indemnes :

- Un seul parc, initialement indemne, a pu être relativement préservé au cours du suivi, avec 40% des animaux atteints et 0,6 abcès cumulés en moyenne par animal.

- Dans un deuxième parc initialement indemne, la contamination du milieu par 2 abcès non parés environ 1 mois après le début du suivi semble expliquer environ 1 mois plus tard une augmentation rapide du nombre d’abcès, avec en moyenne 2 abcès cumulés par animal à la fin du suivi. Ce résultat est comparable à celui d’un troisième parc initialement indemne où aucun parage n’avait été réalisé.

Intérêt du parage chirurgical des abcès uniquement si précoce et systématique

Nombre moyen d’abcès cumulés par animal dans les parcs n ° 6 et 11 (parage systématique) et n°12 (absence de parage)

Dans les parcs où le nombre d’abcès initial était compris entre 0,5 et 1 abcès par animal, il atteignait 2,5 et 3,3 à la fin du suivi. Ce suivi n’a pas pu être prolongé, mais le nombre d’abcès cumulé semble plafonner à ce niveau, et le nombre de chevrettes porteuses d’abcès être relativement faible au moment de la mise-bas.

Le contrôle de la prévention des abcès chez les jeunes n’apparait donc possible qu’avec un parage systématique des abcès, ce qui semble difficilement réalisable en pratique, notamment en raison de la difficulté de détecter les premiers abcès apparaissant chez les jeunes animaux.

En pratique :

- Dans ces conditions, le parage pourrait seulement permettre de décaler l’âge d’apparition des abcès, mais cela n’a pas pu être vérifié.

- Il faut également considérer le fait que les abcès peuvent avoir des conséquences plus importantes s’ils s’expriment au moment de la mise-bas et du début de lactation. En effet, l’atteinte de la mamelle, quoique peu fréquente chez les animaux suivis (3%), peut avoir des conséquences très importantes (défaut de développement mammaire ou mammite).

- Des points de vigilance : Le parage pourrait limiter la fertilité s’il est réalisé en début de gestation, et des cas plus fréquents de récidives sont observés s’il est réalisé lorsque les abcès ne sont pas suffisamment matures (fermeture rapide de la plaie d’incision).

- Le parage sera indispensable lorsque l’abcès comprime la trachée et peut occasionner la mort de l’animal, et il pourrait être nécessaire pour soulager certains animaux atteints au niveau de la tête et gênés pour s’alimenter. Un amaigrissement a ainsi pu être observé sur plusieurs animaux, mais chacun d’eux a rapidement pu retrouver un bon état après la rupture des abcès.

Par ailleurs, le parage des abcès reste une recommandation essentielle pour lutter contre la lymphadénite caséeuse.

Conclusion :

Malgré d’importantes difficultés de gestion, la recherche doit être poursuivie pour identifier de nouveaux moyens d’action pour améliorer la biosécurité interne et pour renforcer l’immunité des caprins. Une meilleure connaissance du germe pourrait également aider à définir les mesures de lutte les plus pertinentes. Dans tous les cas, il est urgent de limiter la diffusion de ce pathogène à de nouveaux élevages, notamment en améliorant sa prise en compte lors d’achat d’animaux et lors d’accueil d’intervenants en élevage.

Pour plus d’informations :

- Nicolas EHRHARDT, vétérinaire FRGDS Nouvelle-Aquitaine / OMACAP : contact(at)omacap.fr

- Thèse de doctorat vétérinaire de Rémi TINGAUD / ONIRIS