[2017] Dépistage de la paratuberculose caprine en abattoir : méthode d’observation et prévalence lésionnelle apparente

Présentation réalisée par Nicolas Ehrhardt (OMACAP- GDS Poitou-Charentes) dans le cadre de la Journée sanitaire caprine UMT SPR et OMACAP

Contexte

"Une maladie fréquente mais sous-diagnostiquée"

La paratuberculose est présente dans 76% des élevages caprins en Poitou-Charentes d’après une enquête récente de l’Anses, mais elle n’est jugée pénalisante que pour 20% des élevages d’après les vétérinaires participant à l’OMACAP*. Un plan de lutte est proposé aux éleveurs pour réaliser un audit vétérinaire visant à mesurer l’impact de la paratuberculose dans leur troupeau et à mettre en place des mesures adaptées, notamment la vaccination quand elle est justifiée.

Cependant, la maladie reste souvent sous-diagnostiquée en élevage en raison d’une symptomatologie peu spécifique : baisse de production, amaigrissement, et parfois diarrhée en fin d’évolution.

Elaboration d'une méthode d'observation en abattoir

"Des abattoirs potentiellement intéressants pour le dépistage de la paratuberculose"

L’abattoir représente un site potentiellement très intéressant, sur les plans techniques et économiques, pour explorer les causes de réforme car il regroupe des animaux d’origines variées et permet de rechercher des lésions sur les organes internes, en l’occurrence au niveau des intestins pour la paratuberculose. Cependant, la paratuberculose pouvant également se traduire par de la mortalité, l'abattoir ne fournit qu'une représentation partielle de l'impact de cette maladie.

Une méthode d’observation des viscères a été construite sur la base de méthodes utilisées en routine pour le dépistage de la paratuberculose ovine dans les abattoirs australiens, avec toutefois certaines adaptations liées aux spécificités lésionnelles de l’espèce caprine et aux contraintes liées au fonctionnement des abattoirs ayant participé à l’étude. |  |

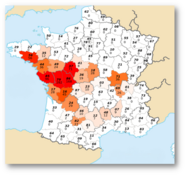

| L’identification des blocs intestinaux par un tip-tag sur la chaîne d’abattage était nécessaire pour connaître les caractéristiques des caprins correspondants (origine, âge…) et pouvoir rechercher les lésions de façon approfondie (entre 30 secondes et 3 minutes) à l’écart de la chaîne. En une journée d’observation, il a ainsi été possible d’observer jusqu’à 200 caprins provenant de 70 élevages différents. Au total, 1057 caprins , provenant de 312 élevages et 29 départements ont été observés en 8 journées d'intervention dans 2 abattoirs spécialisés en petits ruminants de réforme. |

Résultats des observations

"Des lésions très évocatrices de paratuberculose sur 22 % des caprins"

Les observations ont permis de mettre en évidence des lésions très évocatrices de paratuberculose sur une proportion élevée des caprins observés.

En revanche, la proportion d’élevages infectés n’a pas pu être estimée à partir de cette étude en raison d’un faible nombre d’animaux représentés par élevage le plus souvent (3,4 caprins en moyenne). De même, le nombre d’animaux par région était insuffisant pour mettre en évidence d’éventuelles différences de prévalence entre régions.

"Une méthode fiable pour identifier les stades avancés de l'infection"

Les analyses de laboratoire (histologie ou bactérioscopie) portant sur des lésions fortement évocatrices de paratuberculose ont permis de confirmer les suspicions dans quasiment tous les cas. Il n’est cependant pas possible de savoir si la paratuberculose était directement à l’origine de la réforme des caprins concernés.

Par ailleurs, les résultats d’analyses étaient le plus souvent négatifs pour les lésions jugées « douteuses » car atypiques ou compatibles avec des formes précoces de paratuberculose. Ces dernières, présentes sur environ 20% des caprins, pouvaient également être la conséquence d’autres infections chroniques intestinales, et dans tous les cas la paratuberculose était probablement sans lien avec le choix de réforme des caprins concernés.

Perspectives

"Un outil efficace pour évaluer la prévalence au sein d'une région"

Evaluer la prévalence apparente régionale

L’enquête a permis de montrer sur un large échantillon que 22% des caprins réformés l’ont été en lien plus ou moins direct avec la paratuberculose. Sans prendre en compte les mortalités associées à cette maladie, ce constat justifie pleinement de lutter collectivement contre la paratuberculose.

La reconduction d’enquêtes à intervalle régulier sur un échantillon représentatif pourrait ainsi permettre de suivre cette prévalence. Certains biais doivent cependant être pris en compte (élevages ciblés, période d’observation, évolution des critères de réforme et de saisie, …).

Le nombre de caprins par élevage (3,4 caprins en moyenne) était probablement insuffisant pour détecter la paratuberculose dans certains élevages infectés, mais malgré cette limite, l’infection a pu être détectée dans 44% des 312 élevages de l’échantillon. Parmi les 65 élevages représentés par au moins 5 caprins (9,4 caprins en moyenne), 75% avaient au moins un caprin positif, ce qui correspond à la prévalence estimée lors d’une enquête sérologique réalisée dans 93 élevages du Poitou-Charentes et portant sur environ 100 caprins choisis au hasard par élevage. Le taux de détection élevé permis par le dépistage en abattoir peut s’expliquer par le fait que les animaux réformés sont les plus susceptibles de présenter des lésions macroscopiques, et que l’observation macroscopique des intestins présente une bonne sensibilité pour détecter l’infection.

« Une méthode à adapter en fonction des objectifs du dépistage »

Les modalités de dépistage (échantillon ciblé et méthode d’inspection) étaient jugées satisfaisantes pour répondre aux objectifs de l’enquête, mais elles devraient être adaptées pour confirmer les résultats négatifs, ou du moins les rendre interprétables par les éleveurs concernés.

Les résultats positifs sont eux jugés fiables, la méthode ne ciblant que les stades lésionnels avancés et les inspecteurs étant expérimentés. Par précaution, la restitution d’un résultat positif aux éleveurs nécessiterait de confirmer en laboratoire au moins un échantillon lésionnel par élevage.

Organiser le dépistage avec négociants et éleveurs

L’observation macroscopique est suffisamment sensible pour confirmer ou infirmer les suspicions cliniques des éleveurs. L’interprétation des résultats n’est pertinente que si les éleveurs sont informés au préalable de la réalisation d’un dépistage, de façon à ce qu’ils puissent :

- regrouper un minimum de caprins pour la ou les journées d’inspection,

- évaluer le motif de réforme et le statut vaccinal de chaque caprin observé.

Le coût d’intervention d’un opérateur pour réaliser ce dépistage en abattoir pourrait être maîtrisé en regroupant les élevages volontaires, ce qui nécessite de résoudre des contraintes logistiques pour les négociants et abatteurs. Par ailleurs, il faut prendre en compte le coût des analyses en laboratoire et la nécessité d’assurer la traçabilité des viscères et la gestion des données pour chaque individu.

La réalisation de prise de sang en élevage en vue d’analyses sérologiques reste efficace, et dans certains cas plus adaptée, pour confirmer les suspicions cliniques.

Optimiser la capacité de détection

La capacité de détection des élevages infectés peut être améliorée en adaptant le nombre d’animaux inspectés et le type de prélèvements analysés :

- L’inspection d’un grand nombre d’animaux est nécessaire pour détecter l’infection dans les élevages où la prévalence d’infection est faible.

- En l’absence de lésions macroscopiques évidentes, il peut être utile d’analyser les lésions plus subtiles ou atypiques, voire les segments intestinaux non lésionnels mais susceptibles de révéler une infection très précoce (notamment la valvule iléo-caecale).

En Australie, le dépistage de la paratuberculose ovine repose en partie sur l’observation d’une majorité des carcasses directement sur la chaîne d’abattage (en moyenne 300 par élevage), puis par la confirmation des lésions par histologie. Ce dépistage est jugé très efficace pour des élevages fortement ou modérément infectés, et probablement également intéressant pour des prévalences faibles. Le dépistage basé sur l’analyse par culture sur mélanges de frottis d’intestins de 10 ovins par lot n’est en revanche pas considéré pertinent car plus cher et moins sensible que les observations.

En Norvège, l’efficacité d’un plan d’éradication de la paratuberculose caprine, basé sur une vaccination obligatoire, a été suivie par l’analyse par histologie d’un ensemble d’organes prélevés sur tous les caprins abattus au cours du programme.

En l’absence d’objectifs nationaux ambitieux, les contraintes, notamment budgétaires, imposées par ce type de dispositifs ne permettent pas d’envisager leur mise en place à court terme en France.

L’évaluation des statuts des élevages volontaires pourrait en revanche être améliorée par le développement et la validation de méthodes de dépistage sur mélanges de fèces ou de laits et la mise en place de dispositifs harmonisés.

*L’OMACAP est un observatoire des maladies caprines animé par le GDS Poitou-Charentes. Il est porté par le BRILAC et financé par la région Nouvelle-Aquitaine et par l’ANICAP.